4月19日,“夜航船:徐冰和他的學生們”主題展在華茂藝術教育博物館啟幕。展覽共呈現(xiàn)近百件作品,跨越17年時間跨度,匯聚徐冰與25位青年藝術家的代表性創(chuàng)作。作品涵蓋繪畫、雕塑、裝置、動畫、新媒體等多個領域,構成一場貫穿式、全景式的藝術之旅。

徐冰作為中國當代最具國際影響力的藝術家之一,其作品橫跨東西方文化語境,在國際藝術界產(chǎn)生深遠影響,特別在語言學和符號學領域,始終以極具突破力的藝術創(chuàng)作拓展著藝術的邊界。他曾獲得“麥克阿瑟天才獎”“Artes Mundi國際當代藝術獎”“徐悲鴻藝術創(chuàng)作獎”等多項榮譽。其作品曾在中國美術館、大都會藝術博物館、紐約現(xiàn)代藝術博物館、古根海姆美術館、大英博物館、威尼斯雙年展等藝術機構展出并被收藏。

據(jù)了解,“夜航船”取意自明末文人張岱的同名類書。張岱以“夜航船”為喻,揭示日常對話中潛藏的學問與智慧,這與徐冰所倡導的藝術教育理念不謀而合。值得一提的是,本次展覽還特別展出寧波天一閣所藏清抄本《夜航船》共二十卷,由民國藏書家朱鼎煦及其家人捐贈,與此次展覽形成了一場跨越百年的文化對話。

本次展覽呈現(xiàn)了徐冰近50年創(chuàng)作生涯中的重要作品:從打破語言邊界的《英文方塊字書法:今天用什么做藝術》,到解構東方寓言的《猴子撈月》;從用社會現(xiàn)場重構文本考古學的《背后的故事:題跋研究》,到借監(jiān)控影像重構現(xiàn)實的《蜻蜓之眼》電影;從翱翔星際的《“徐冰天書號”紀錄片》太空藝術實踐影像,到解構日常資本敘事的《小企業(yè)拼貼詩集》,悉數(shù)亮相寧波,為觀眾與藝術愛好者獻上一場當代藝術盛宴。

除藝術家身份外,徐冰還是中國當代藝術領域極具代表性的教育者。本次展覽集中呈現(xiàn)了徐冰及其25位碩博學生的近百件作品,這不僅是徐冰時隔八年重啟的“師生展”項目,也是華茂藝術教育博物館“藝術家和他的學生們”系列展覽的首發(fā)展,同時也為博物館五周年慶典拉開了序幕。

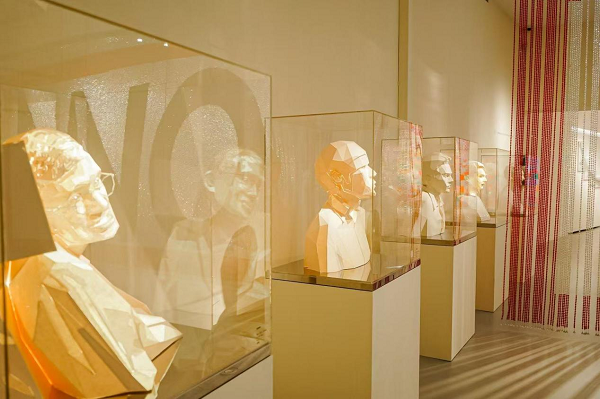

走進展廳,青年藝術家們的創(chuàng)作狀態(tài)既多元又鮮活,構成了一幅藝術教育“教學相長”的生動圖景。其中,既有孔希以金箔“人皮”觸碰人類物質(zhì)本體的《金身》,也有楊宏偉將“像素”圖像轉(zhuǎn)化為歷史隱喻的《歷史密碼》;張文超以當代語匯演繹神話歷史的《大禹求助云華夫人》,張曉雪用機械化“低燒”呈現(xiàn)微觀情緒流動;徐小鼎的《剩余價值》系列,探討貨幣圖像與時代溫度的落差,解丁泉的《彼岸圖》以長卷素描連接現(xiàn)實與精神空間……從張小濤借神鳥穿梭古今的影像神話,到王歆童用AI裝置模擬蘋果腐敗過程中的語言誤差,他們以各自的方式,打開了藝術的無數(shù)種可能。

“此次系列展覽通過對中國藝術領域代表性人物的個案研究,我們力圖梳理當代藝術領域的師承脈絡,呈現(xiàn)中國當代藝術生態(tài)的生動切片,冀望為藝術教育提供更多可參考、可復制的實踐樣本。”華茂集團董事長助理、華茂社會事務發(fā)展委員會委員兼辦公室主任、華茂藝術教育專業(yè)委員會主任徐鈺程表示。

在展覽同期,《夜航船:徐冰和他的學生們》系列講座正式啟航。講座邀請徐冰及其學生、教育者與公眾共同思考藝術教育的當代表達與未來可能,開啟一場場深度且開放的公共對話;同時,華茂藝術教育博物館還推出“創(chuàng)造力培養(yǎng)皿”公共教育系列項目,聚焦“發(fā)現(xiàn)”“生活”“創(chuàng)造力”三大維度,透過工作坊、互動裝置與教育活動,喚醒非專業(yè)觀眾在生活中的藝術感知與創(chuàng)作潛能。

此外,博物館亦聯(lián)合共享騎行品牌“小遛”發(fā)起“來MoAE,‘遛’個彎”主題騎行活動,通過展覽定制單車覆蓋寧波全城,以輕松自由的方式讓藝術“偶遇”每一個人,拓展藝術教育的公共空間與傳播方式。

據(jù)悉,本次展覽由華茂藝術教育博物館主辦,徐冰工作室特別支持,寧波市天一閣博物院、徐萬茂美堉公益基金會、華茂美術館支持,寧波市文學藝術界聯(lián)合會、華茂藝術委員會指導,中央美術學院美術館、美術文獻藝術中心、東京畫廊 BTAP、NFCC寧波時尚創(chuàng)意中心協(xié)助舉辦。展覽將持續(xù)至2025年6月15日。

作為一家橫跨教育、國際貿(mào)易、科技制造、房產(chǎn)開發(fā)、金融投資、健康醫(yī)療等多領域的多元化產(chǎn)業(yè)集團,華茂集團成立50余年來,始終堅守教育初心,同時充分延伸公共文化服務觸角,陸續(xù)建造了華茂美術館、華茂藝術教育博物館、22幢大師工作室、華茂圖書館等公共文化空間,積極以社會力量推動公共文化服務優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,致力于構建“無圍墻”的社會美育大課堂。(完)

免責聲明:以上內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)自其它媒體,相關信息僅為傳遞更多信息之目的,不代表本網(wǎng)觀點,亦不代表本網(wǎng)站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如稿件版權單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。