齊魯晚報·齊魯壹點 姜曼 通訊員 程貴寶

正如《開花的星星》里唱的那樣:“每一顆星星都會開花,每一束光都會找到方向。”有這樣一群孩子,他們不喜歡與外界接觸,猶如天上的星星,在夜空中獨自閃爍,被稱作“來自星星的孩子”,他們就是孤獨癥兒童。臨沂市精神衛生中心兒童康復科主任、主任醫師王有彬從2004年開始,就一直從事“兒童孤獨癥”“腦性癱瘓”“智力低下”“注意缺陷多動障礙”“學習困難”等發育障礙兒童的診斷與治療。

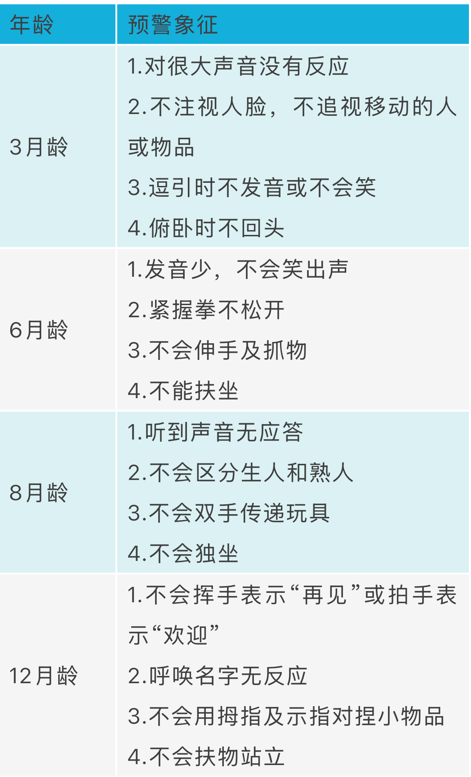

孤獨癥早期行為“預警信號”

家長應學會自我和解

“孤獨癥就是性格內向、不擅長社交而已,不是病?”“孤獨癥是因父母的關心和愛太少造成的?”“孤獨癥只有兒童和青少年才會有,等孩子長大就會自然恢復?”“貴人懶語,等大大就好了”……門診上,王有彬經常會面對這些疑問和誤區。

人們常常認為孤獨癥兒童是受到某種來自外界環境的刺激產生孤僻性格。而研究表明,孤獨癥是一種神經系統發育障礙,而非單純心理方面的障礙。早發現、早干預,對改善患兒預后具有非常重要的意義。經過早期密集的康復訓練,部分孩子不僅跟普通兒童一樣,通過教育獲得知識和技能,也可以掌握獨立生活的能力,最終融入社會。因此,專家強調,遵循循證醫學下的康復治療流程是一種幫助孤獨癥兒童融入和回歸社會最有效的方式之一。

《中國孤獨癥(孤獨癥)教育康復行業發展狀況報告》2024年數據顯示:目前中國的孤獨癥患者已超1400萬,其中0-14歲的孤獨癥兒童達300多萬。

一旦3月齡到3歲的寶寶出現了以下癥狀,爸爸媽媽們一定要及時帶孩子到正規醫院進行檢查和干預:

“家長不要存有僥幸心理,有疑似行為的,出現這些現象,抓緊帶孩子到專業機構進行評估,防止耽誤孩子。”王有彬介紹,每年年初,醫院都會組織患兒家長進行培訓,讓家長從內心接受這個現實,積極配合治療,并自我和解。

以“ABA”理論為基礎

融入社會是目標

四歲的兒童(化名圓圓)平時從來不和周圍的小朋友玩耍,即使在家,也不與爸爸媽媽交流。說話吐字不清晰,專注力不集中,總是扭頭朝向一邊,更沒有眼神的交流。來到醫院檢查后,被診斷為中度孤獨癥譜系障礙。

針對圓圓的評估結果,兒童康復科治療師為她制定了詳細的教學計劃,以“ABA”理論為基礎的個別化訓練課、言語語言治療、BSR模式教學、感覺統合訓練、3.3.3智能學具課程、特色社會融合活動與家培課程等治療方法,開始對圓圓進行專業的訓練治療。

經過兩年的干預訓練圓圓取得了重大的進步,不僅認知理解水平得到較大的提高,而且口語語言也得到了很大發展,能夠主動提要求、主動表達需求、表達自己的情緒,并且能夠與家長、老師及小伙伴進行社交互動,這讓圓圓的家長非常感動。此外,在感覺統合方面,其平衡協調性、大運動也基本達到正常同齡兒童的發展水平,目前能夠獨立上學,融入學校集體活動。在復診中,圓圓的媽媽告訴王有彬,孩子數學、語文成績均考了100分。王有彬認為,孩子的分數讓人欣慰,更值得肯定的,是她能融入集體和正常的孩子一樣接受教育。

菌群移植是前沿技術

從“救助”轉向“賦能”

據悉,孤獨癥譜系障礙的早期干預以教育訓練為主,教育訓練的目的在于改善核心癥狀,即促進社會交往能力、言語和非言語交流能力的發展,減少刻板重復行為。同時,促進智力發展,培養生活自理和獨立生活能力,減少不適應行為,減輕殘疾程度,改善生活質量,緩解家庭和社會的精神、經濟和照顧方面的壓力。

最佳治療期為6歲前,3歲前不診斷,作為疑似表現給與科學干預,可不同程度改善患兒癥狀和預后。因此,對兒童孤獨癥進行早期篩查、早期干預尤為重要。

孤獨癥譜系障礙,又稱“孤獨癥”,是一系列復雜的神經發育障礙,患者大腦處理信息的方式異于常人,存在一定社交溝通障礙以及重復刻板行為。每年的4月2日,是“世界孤獨癥日”,2025年4月2日是第十八個世界孤獨癥日,今年的主題是“落實關愛行動實施方案,促進孤獨癥群體全面發展”。這一主題不僅彰顯了社會對孤獨癥群體的深切關注,更預示著全社會將共同努力,從“救助”轉向“賦能”,全面推進孤獨癥人士的成長與發展。

目前,上海第十人民醫院在菌群移植領域開展了多項研究和臨床應用。王有彬介紹,這項新的研究成果不久后便可以在孤獨癥臨沂市臨床上應用,讓更多患兒受益。

相信每一顆星星都有獨特的光芒和力量,也愿越來越多的人把愛與溫暖傳遞給他們,成為“星星”們的點燈人!

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。