“目前,B7H3已成為抗癌藥物開發的一個有吸引力的治療靶點,但全球范圍內尚未有靶向B7H3抗腫瘤藥物獲批上市。”

全球首個B7H3 ADC(抗體偶聯藥物)國際多中心I期臨床研究成果出爐。

結果顯示,B7H3 ADC藥物YL201在小細胞肺癌(SCLC)、鼻咽癌(NPC)、肺淋巴上皮瘤樣癌(LELC)以及非小細胞肺癌(NSCLC)等難治性腫瘤中的療效顯著,客觀緩解率(ORR)與疾病控制率(DCR)均超過現有標準治療,且安全性可控。上述研究結果已于近日在國際頂級期刊《自然·醫學》(Nature Medicine)發表。

在3月31日舉行的全球首個B7H3 ADC國際多中心I期臨床研究成果新聞發布會上,中山大學腫瘤防治中心(下稱“中腫”)I期病房主任、臨床研究部副主任趙洪云教授表示,這是一項全球多中心、開放標簽的I期/Ib期臨床試驗,該研究由中腫全球牽頭,覆蓋全球54家中心,共計納入312例患者,這些患者大部分都是接受過二線及以上的標準治療,即接受過標準治療以后失敗的患者。

趙洪云告訴時代財經,B7H3(又稱為CD276)作為免疫檢查點B7家族的成員,在多種惡性腫瘤中都存在過度表達,并伴隨患者不良生存預后。目前,B7H3已成為抗癌藥物開發的一個有吸引力的治療靶點,但全球范圍內尚未有靶向B7H3抗腫瘤藥物獲批上市。

因同時擁有抗體的高選擇和細胞毒藥物的高效性,ADC又被稱作“魔術子彈”,并成為實體腫瘤治療中的一種變革形式。YL201是創新藥企宜聯生物開發的一款新型靶向B7H3的ADC,其在腫瘤細胞和腫瘤微環境中都可以釋放毒素,起到雙重殺傷的作用。

據醫藥行業媒體發布的數據,目前靶向B7H3的在研藥物約百余種,藥物類型涵蓋單抗、雙抗、ADC、抗體偶聯核素、細胞療法、融合蛋白等。此外,與B7H3靶點相關的BD(商務拓展)交易亦層出不窮,2023-2024年,包括翰森制藥(03692.HK)、百奧賽圖(02315.HK)、映恩生物在內的3家國內藥企成功將4款靶向B7H3的ADC管線授權出海,已披露的交易總金額超過37億美元。

“本次YL201研究的重大意義就在于它是全球首個在鼻咽癌和肺淋巴上皮瘤樣癌中展現顯著療效的B7H3 ADC藥物,此外,它在小細胞肺癌和非小細胞肺癌治療中也取得了令人鼓舞的臨床效果。這一突破性進展有望改變未來腫瘤治療格局,并為新藥研發提供新的方向。”趙洪云表示。

療效優于現有二線治療方案

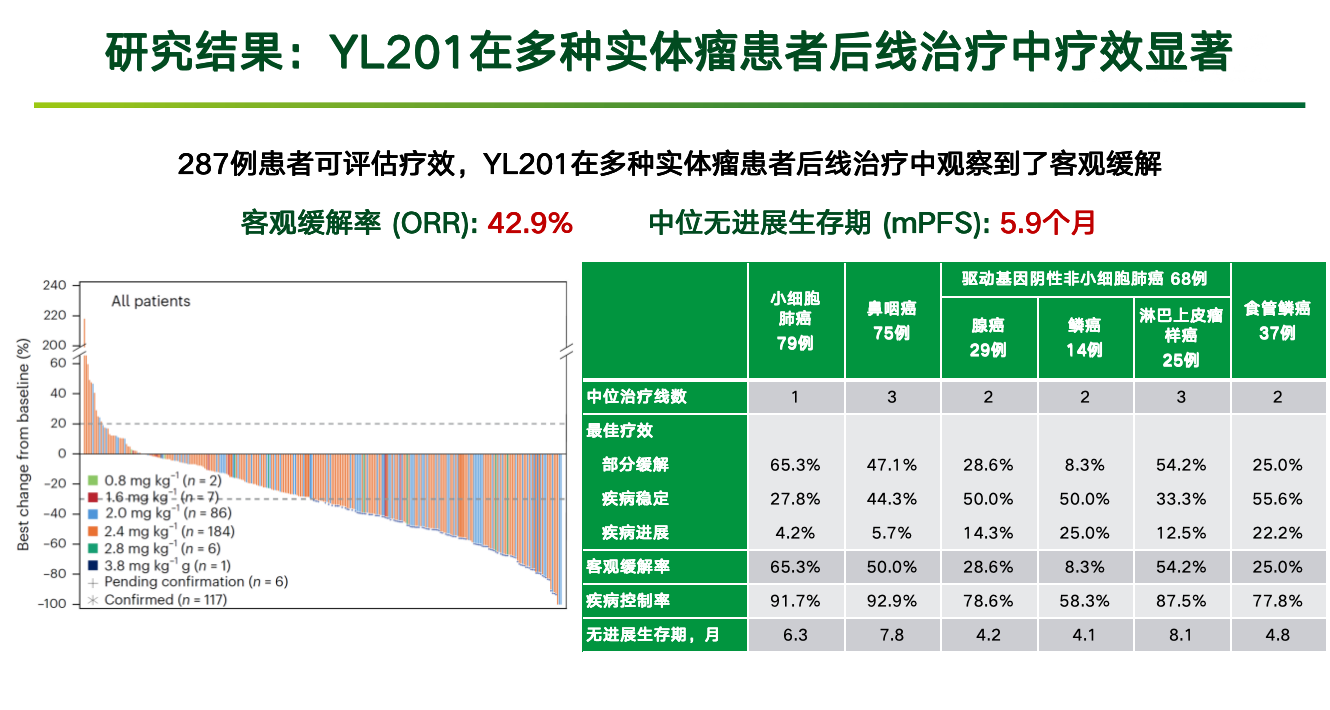

時代財經了解到,在納入的312例患者中,包括79例小細胞肺癌、75例鼻咽癌、25例肺淋巴上皮瘤樣癌等。研究結果顯示,在287例患者可評估療效,YL201在多種實體瘤患者后線治療中觀察到了客觀緩解,客觀緩解率達42.9%,中位無進展生存期(mPFS)達5.9個月。

趙洪云表示,很多實體瘤在后線治療的有效率只有10%~20%,YL201能在多種實體瘤患者的后線治療中取得這樣的數據,是非常好的一個結果。

圖片來源:中腫I期病房

具體來看,在72例可評估的廣泛期小細胞肺癌患者中,客觀緩解率達到63.9%,疾病控制率達91.7%,中位無進展生存期為6.3個月。這一結果顯著優于拓撲替康(ORR約為24%)和盧比替丁(ORR約為35%)等現有的二線治療方案。

趙洪云指出,腫瘤是危害人民健康的一個重大疾病,中國癌癥患病人數多,新發癌癥及癌癥死亡人數位居全球第一。這當中,肺癌發病率更是位居惡性腫瘤之首,近一半肺癌患者在初診時已是晚期,小細胞肺癌是其中預后最差的類型,晚期小細胞肺癌五年生存率幾乎為0%。

此外,在70例可評估的鼻咽癌患者中,YL201展現出的療效同樣顯著優于現有的標準治療方案,數據顯示,客觀緩解率為48.6%,疾病控制率為92.9%,中位無進展生存期為7.8個月,中位緩解持續時間為8.4個月。而現有療法中的多西他賽客觀緩解率約為24%,PD-1單抗客觀緩解率則為20%~30%不等。

在24例可評估的肺淋巴上皮瘤樣癌患者中,客觀緩解率則達到54.2%,這一數字甚至高于鼻咽癌患者的治療數據。肺淋巴上皮瘤樣癌是一種與EB病毒感染密切相關的非小細胞肺癌(NSCLC)亞型,目前仍缺乏有效的靶向治療藥物,而這是全球首次報道靶向B7H3的ADC在該瘤種療效數據。

破解華南特色瘤種治療困境

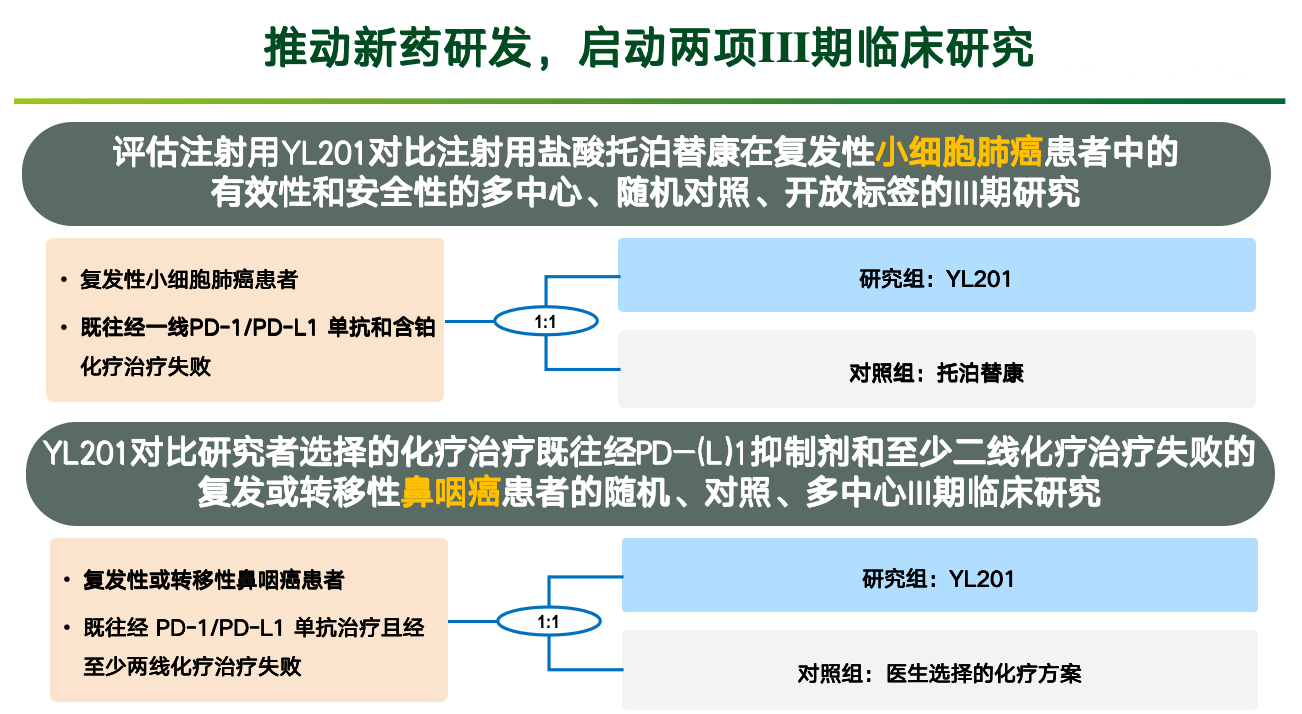

目前,YL201針對小細胞肺癌和鼻咽癌的III期臨床試驗已經啟動(NCT06612151和NCT06629597)。據中山大學腫瘤防治中心內科主任張力教授介紹,這兩項III期臨床試驗將分別招募300多名和400多名的患者入組,目前患者仍在招募當中,預計將用3年的時間完成上述III期臨床試驗。

圖片來源:中腫I期病房

張力在接受時代財經采訪時表示,YL201的I期臨床試驗作為一項國際多中心研究,在設計之初就采用了不限瘤種的入組策略。在試驗初期階段,研究團隊不僅驗證了該藥物對小細胞肺癌的療效,意外發現其對鼻咽癌患者的療效亦十分明顯。

“這一發現在其他B7H3靶向ADC藥物的研發過程中尚未見報道,屬于我們的原創性發現。基于這一發現,我們團隊在擴大鼻咽癌患者入組的同時,提出了假設:YL201可能對同樣與EB病毒感染相關的肺淋巴上皮瘤樣癌也具有治療潛力。隨后的臨床數據顯示,該藥物對肺淋巴上皮瘤樣癌患者的客觀緩解率高達54.2%,甚至優于其在鼻咽癌中的療效表現。”他表示。

EB病毒,又稱人類皰疹病毒,是一種專門攻擊淋巴細胞的病毒,可以經人的唾液進行傳播。有研究表明,鼻咽癌的發生和發展與EB病毒高度相關,且主要在我國的華南地區高發。肺淋巴上皮瘤樣癌約占肺癌的0.9%,其組織學和基因組學特征類似于鼻咽癌,同樣在華南地區高發。

健康中國發布的文章顯示,鼻咽癌發病有明顯的人種差異,中國人發病率最高,黑人次之,而白種人發病率最低。我國鼻咽癌總體的發病率不到十萬分之五,但在華南地區高發,其中廣東尤為高發,后者整體發病率在十萬分之二十左右。

張力告訴時代財經,在小細胞肺癌領域,YL201確實面臨國內外競品的競爭。但在鼻咽癌和淋巴上皮瘤樣癌的治療研發上,我們實現了全球首創——這恰恰體現了中國研究者的戰略眼光。“作為華南地區乃至中國的特色瘤種,這些疾病在歐美國家發病率相對較低,難以獲得國際藥企的關注。但正因如此,我們更需要聚焦本土高發疾病,這不僅是臨床需求所在,更是中國醫學研究者的責任擔當。”

智慧芽新藥情報庫數據顯示,目前,國內外在研的B7H3 ADC藥物共計44個,大部分藥物仍處于早期研發階段,成熟階段的藥物較少。其中,23個處于臨床前階段,7個進入臨床1期,6個進入臨床1/2期,1個進入臨床2/3期,僅3個進入臨床3期,除宜聯生物的YL201外,剩下兩個分別是第一三共/默沙東的DS-7300a、葛蘭素史克(GSK)/翰森制藥的HS-20093,二者在研的適應癥包括小細胞肺癌、食管鱗癌、食管腺癌。

趙洪云進一步強調,過去中國腫瘤研究往往跟隨國際步伐,在大型國際臨床試驗中鮮少涵蓋中國特色瘤種,更別說廣東特色瘤種。“如今,得益于中國藥政管理制度改革、研究者能力的提升以及患者對臨床試驗認知的提高,我們終于能夠從早期研發開始主導國際多中心臨床研究,實現從一期到三期的全面推進,這也說明中國整個新藥研發水平在不斷提升,這一轉變不僅體現在技術層面,更反映了中國在腫瘤治療領域話語權的提升。”

本網站上的內容(包括但不限于文字、圖片及音視頻),除轉載外,均為時代在線版權所有,未經書面協議授權,禁止轉載、鏈接、轉貼或以其他 方式使用。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請聯系本網站丁先生:news@time-weekly.com

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。